枫尘仆仆

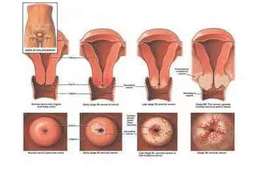

尾随一个交通事故中的伤者一直到医院的手术间内,旁边走来一个护士,手中托着一个圆形不锈钢盆,我还想是不是饭点到了,却看见盆中盛的是粉红色切了正方块的鲜肉,还夹着血丝,感觉似是动物园饲养员才该捧着的东西。正在疑惑间,她用手捏起来———当然,有塑胶手套———对门外喊“家属过来!”然后对一个施施然过来的男子说“这就是她的子宫,你看一看。”

这样的“验货”程序直让我胃口大倒,当然人家医务人员做的是很严肃的事情,只是有些东西还是永远不露庐山真面目的好。子宫———文学艺术作品中往往将其作为生命的母题来表现,子宫是温暖的海洋,是坚厚的土壤,也是某类熟为人知的作品中“深度快感”的来源。但当它到了体外,这孕育生命的堡垒也只是一块死气沉沉的肉而已,看得我直捂着小腹,恐惧感不由而来。

有那么几年,我体内的它日渐枯萎,不再行每月该行之事。要知道,希腊文的“子宫”是“hystera”,而“歇斯底里(hysteria)”的原意就是“子宫乱窜”,一个年轻女性被告知可能无法生育,我心里的烦乱焦虑自是常人无法比拟。

也因此,当她哭泣着不肯离开我们的办公室时,我有感同身受的揪心。她身体的元件出了问题,无法延续香火,因此丈夫要离开他,她精神相当糟糕,几次想在北大医院门前的草地自杀。这种事情,记者其实无法解决,既然身体的极限连医学都突破不了,我只能劝她尽早寻求心理医生,以及分散移情,别把她的所有甚至生命都投注在丈夫身上,可是回应我的目光只有绝望,让我也打个冷战。

她没有什么文化,亲笔写的一封信,字迹歪歪斜斜,但最后一句竟有可以让文豪也自愧弗如的穿透人心的力量:“有人看到的是鲜花、绿草,有人看到的是痛苦、疾病,乃至是死亡,有人看到的是一片无边无际的沙漠。我就是这沙漠中的人。” 这让我想起达·芬奇的一幅素描,解剖男女性交之事,图中男性的脑部直接连到输精管,再传至女性的子宫。在旧时观念中,孕育新生的环节里,男性的精神和心灵活动才是创造的源头,而女性的身体只是肥沃的土壤,只要有“种子”落入便能天经地义地萌芽生长,不需特别提及。因此,画上的女性甚至连头都没有!

我不认为发展到当代,女性就从诞生伊始的母职角色、从生育使命的桎梏中解放了多少,如果你嫌第一个她是极个别的愚昧案例,我们再说另外一个她。这个她长居内地,高学历、高收入,可却因先天发育不良而做了子宫切除手术。婚后几年,丈夫倒是没说什么,可聪明的她从床上的背影里读出了失落。社会性别和生理性别事实上从来都无法泾渭分明,她想到代孕,妹妹也愿意提供帮助,但代孕在中国还是不合法的,她联系我们,询问在尺度较开放的深圳,是否可以满足她这个心愿?

不过,就那么一次后,她就断了所有联系,倒是抛给我们常常思考的空间,这当中带出的伦理问题绝不比王小帅的《左右》里的要少要轻松:社会抛给我们浓厚的血亲迷思,法律却又只允许不孕的妇女走领养的路,这是否就强硬给“子宫缺席”的妇女加诸了污名?毕竟不是每个这样的女性都能如美国的南茜般这么幸运,拥有一个“由女变男”后还能怀孕的丈夫。

所幸,人造子宫的技术在生命科学研究领域不断取得突破,日本已研制出“微型子宫胚胎”,存活率80%,在部分女权主义者欣喜女性从生育的专制角色中被解放的同时,另一部分女权主义者开始担心会不会被男人们赶出这个星球。等自然母亲消逝后,赫胥黎所预言的享乐但无自由的“美丽新世界”将会真的实现吗?

(叶枫)

编者按:

子宫之于女性的作用,正如女性之于生育的作用,被现实被 历史永远的定格了,在绝大多数人眼里,无法与“繁衍后代”相剥离。在今天,女人们已经自己解放了自己——至少看上去是这样的,科学也能避开子宫而研制出“微型子宫胚胎”,女权主义者开始欣喜自己从专制的角色中解放出来,表现自己单纯作为一个“人”的地位了,但是子宫呢?它还要等多久?才能被发现它除生育意外的作用?才能真正体会它作为一个器官的尊严?才能摆脱一会儿被顶礼膜拜成“生命的摇篮”一会儿又被切除如一块死肉的命运,回到常识以内的界限?

让我们尊重身体的器官,就像尊重我们自己一样,而尊重的基础,在于了解